【七五三とは?】日本の女の子・男の子の成長を祝う行事

このページでは、【日本の女の子・男の子の成長を祝う行事】「七五三」について書きます。

成長の祝い事の、日本の定番行事ですね。

目次

「七五三」とは、そもそも何か?

三・五・七歳になった子供に晴れ着を着せ、神社にお参りしてお祓いをしてもらう行事です。

通常、「女の子は三歳と七歳、男の子は五歳に」行います。

(地域によっては男の子も三つになった時に行ったり、男女の区別なく行われる場合もあります)

日にちはかつては11月15日とされていましたが、今は11月中のいずれかの土日祝日に行う場合も多くなってきています。

日付については、江戸時代の将軍である徳川綱吉の子の徳松君のお祝いが天和元年11月15日に行われたことに由来します。

それまでは正月の吉日か子供の誕生日に行われていたようです。

「七五三」のルーツ

「七五三」のルーツは武家の慣習にあると考えられています。

【三歳】:これまで剃っていた髪を伸ばし始める「髪置き」という祝いが行われる

【五歳】:男の子に初めて袴を穿かせ、碁盤の上に立たせるという「袴着(はかまぎ)」の祝いが行われる

【七歳】:女の子が、これまで帯の代わりに付けていた紐から帯に変えるという、「帯解(おびとき)」あるいは「帯直し」の祝いが行われる

以上の三つが江戸後期になって一つの行事になったものが、「七五三」という説が有力です。

元は関東の地方風習だったものであり、それがのちに関西にも伝わり、全国に広がっていきました。

広まるきっかけとなった「七つ子祝い」

七五三が広まるきっかけとなった風習として、「七つ子祝い」というものがあります。

昔は、「七歳までは神のうち」と言われ、何をしでかしてもバチが当たらないとされていましたが、七歳までに亡くなる確率が非常に高かったと言います。

七歳までは亡くなってしまっても葬式をしなくて良いとされているほどでした。

悲しいですね。

そのため、七歳になるとその土地の氏神に子供の成長を見せるという風習が定着しました。

七歳まで成長して一安心、ということでの、お祝いの意味もあったのでしょう。

どんな神社に行く?

七五三で参拝することは元々、その土地の氏神様(うじがみさま。その地域の神様)に子供の成長を報告するという意味合いがありました。

また、氏子(うじこ。同じ氏神を信仰する者のこと)の仲間入りをすることを報告する意味もあったようです。

ですので、本来の風習に沿うのであれば、その土地の氏神様が祀られている神社が良いと思います。

今は有名神社や、お寺などで七五三を行うケースもあるようです。

縁がある場所で、というのも一つですね。

七五三の着物

七五三は女の子も男の子も「晴れ着」を着る場合が多いです。

それぞれの年齢の代表的な衣装をご紹介します。

○三歳

三歳の女の子の晴れ着は、祝い着という着物の上に、被布(ひふ)を身につけます。

中の帯は兵児帯(へこおび)を付けます。

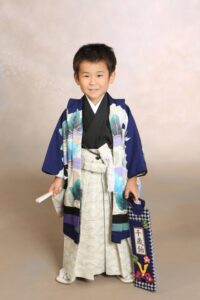

○五歳

五歳の男の子の晴れ着は、無地か熨斗目(のしめ)模様の着物に羽織、

仙台平(せんだいひら)の袴を穿き、

履物は白足袋に草履です。

腰には守り刀を差します。

○七歳

七歳の女の子の晴れ着には、しごき帯の上に子供用の祝い帯を重ね、丸みのある帯締めをします。

帯には房付き扇子を挟み、懐には筥迫(はこせこ)という小物入れを入れます。

千歳飴とは?

「七五三」に欠かせないものとしては、もう一つ、「千歳飴(ちとせあめ)」があります。

「千歳飴」とは、棒状の、他に類を見ない長さが特徴の飴ですね。

実は千歳飴の長さや太さには決まりがあり、長さは最長1メートル、太さは15ミリと決まっているのです。

色はお祝い事を表す紅白が定番でしたが、今はかなりバリエーションが広がっているようです。

千歳飴の由来には二つの説が有名です。

一つは「江戸の浅草寺境内で七兵衛という飴売りが売っていた名物お菓子『千年飴』が、全国に普及した」というもの。

もう一つは「大阪出身の平野甚左衛門という人が江戸で『千歳飴(せんざいあめ)』というお菓子を売り出したものだ」というもの。

説はいくつかあれど、飴に込められている意味は共通しているようです。

名前のように、【「千年生きられる」=「長寿」を願う】というものです。

成長した祝い事ということから、「長寿となるように」という思いが込められて普及したのでしょう。

日本文化としての「七五三」

これまでは11月に行われることの多かった「七五三」ですが、現在は新型コロナウイルス対策や混む時期を避ける傾向などで9月から12月の間に行うなど、執り行う日にちも幅が広がっているようです。

場所も、かつては地域の氏神を祀る神社で行なっていたのが、各地の有名神社やお寺などで行うなどの多様化が進んでいるようです。

元々江戸時代から始まった比較的新しい風習ではありますが、時代とともに目まぐるしく変わっているのですね。

かつての「七つ子祝い」を行なった江戸時代とは事情が異なっても、子供の成長を祝うという意味では各家庭での子供への思いというものは変わっていないのではないかと思います。

着物を着る貴重な機会ですし、成長を祝う日本文化の行事の一つとして、今後も大切にしていきたいです。